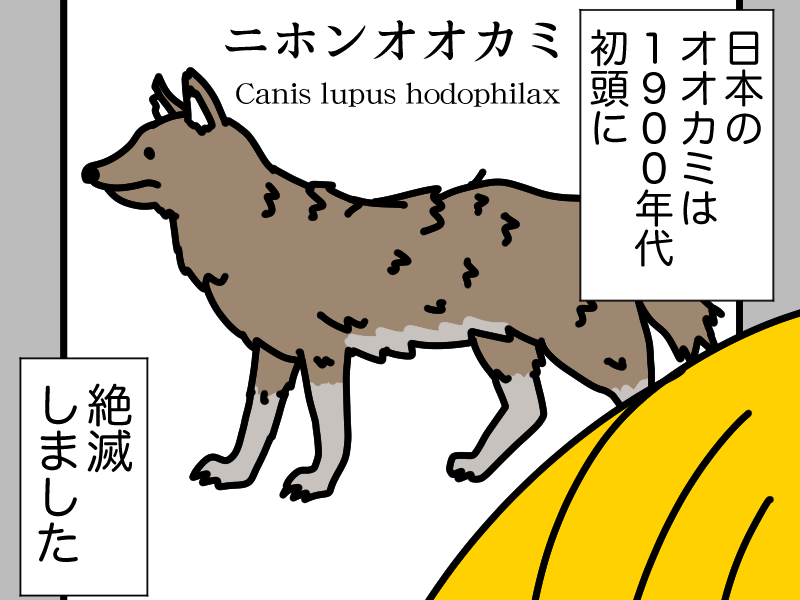

ニホンオオカミの絶滅

生物の多様性の重要性を何もわかってへんなー…。

えっ!?

生物多様性?

例えば今、日本では野生のシカが増えてきとる。

へぇー。

でもシカって可愛いから別にいいじゃん。

ああん?

シカは、農作物を食べたりして獣害が問題になっとるんやぞ!!

ええ!?そうなんだ…。

知らなかった…

ごめんなさい。

そのシカが増えた要因の一つとしてオオカミの絶滅が挙げられるんや。

んん??

どういうこと?

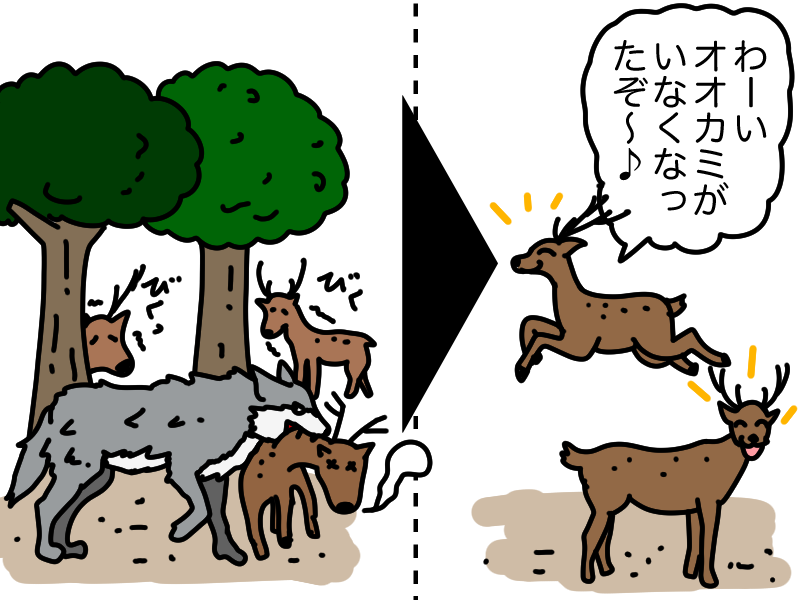

オオカミは鹿にとっての天敵や。

そんな捕食者であった狼が今、いなくなって鹿は、のびのび暮らしとるっちゅうわけや。

ほー。

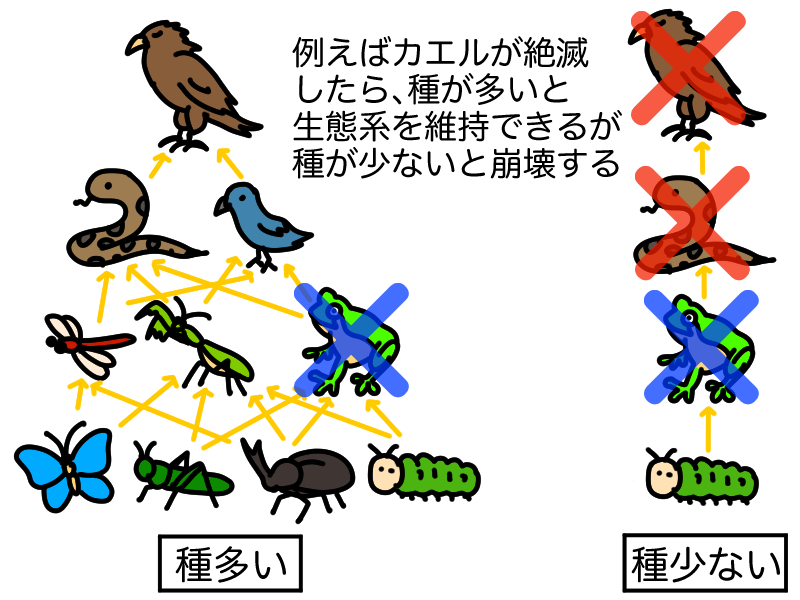

こんな感じで生物と生物は密接に関わり合っとる。

多様な生物がいることによってうまくバランスが保たれとったんや。

それが今喪失しつつある。

あわわわ……

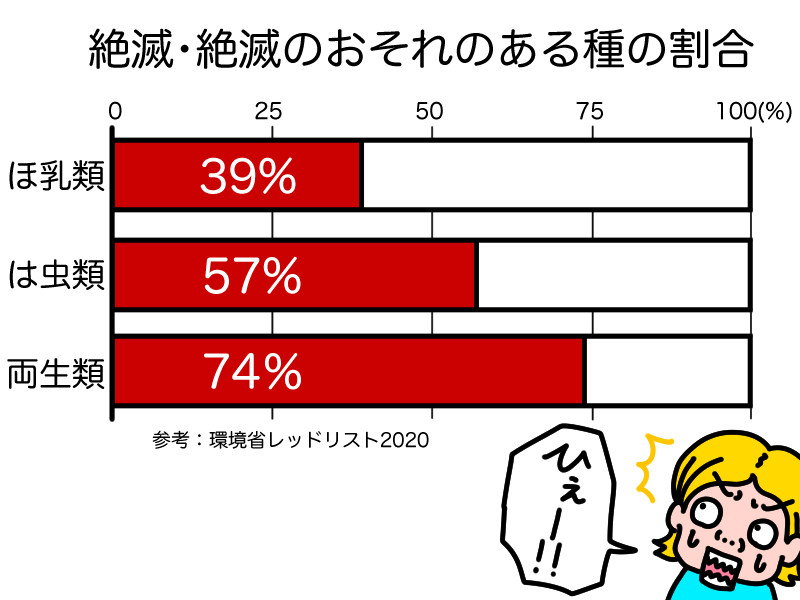

環境省のレッドリスト2020によると、レッドリストに掲載(すでに絶滅or絶滅のおそれのある)種の割合は、ほ乳類39%、は虫類57%、両生類74%にのぼるんや!!

今日はお前さんにでもわかるよう、わかりやすく生物多様性問題について解説したるわ。

お願いします!!

生物多様性とは何か

生物多様性(biodiversity)という言葉は、「生物の(biological)」と「多様性(diversity)」の2語を組み合わせた造語なんや。

ほうほう。

環境省では、生物多様性を以下のように記してある。

生物多様性とは、生きものたちの豊かな個性とつながりのこと。地球上の生きものは40億年という長い歴史の中で、さまざまな環境に適応して進化し、3,000万種ともいわれる多様な生きものが生まれました。これらの生命は一つひとつに個性があり、全て直接に、間接的に支えあって生きています。生物多様性条約では、生態系の多様性・種の多様性・遺伝子の多様性という3つのレベルで多様性があるとしています。

参考:環境省 生物多様性とはなにか

ほ、ほう…?

生物多様性は、3つの多様性からなっとる。

- 生態系の多様性

- 種の多様性

- 遺伝子の多様性

や。

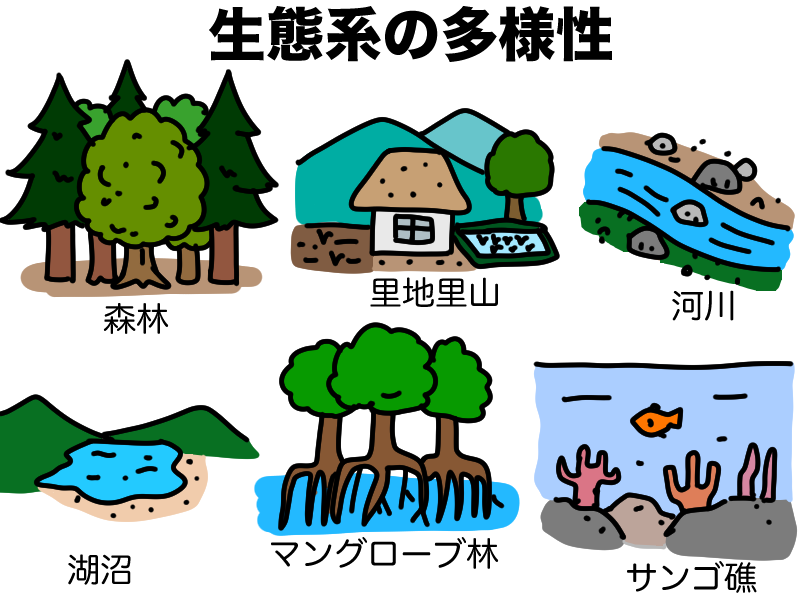

生態系の多様性

1つ目は、生態系の多様性や。

ちなみに生態系とは、生物や生物を取り巻く環境のことをいう。

生態系かー。よく聞く単語だな。

生態系の多様性とは、森林、里山、河川、海洋など、いろいろなタイプの生態系が存在することをいう。

生態系が多様だとそれぞれの環境に適応した生物が生存できるっちゅうわけや。

なーる。

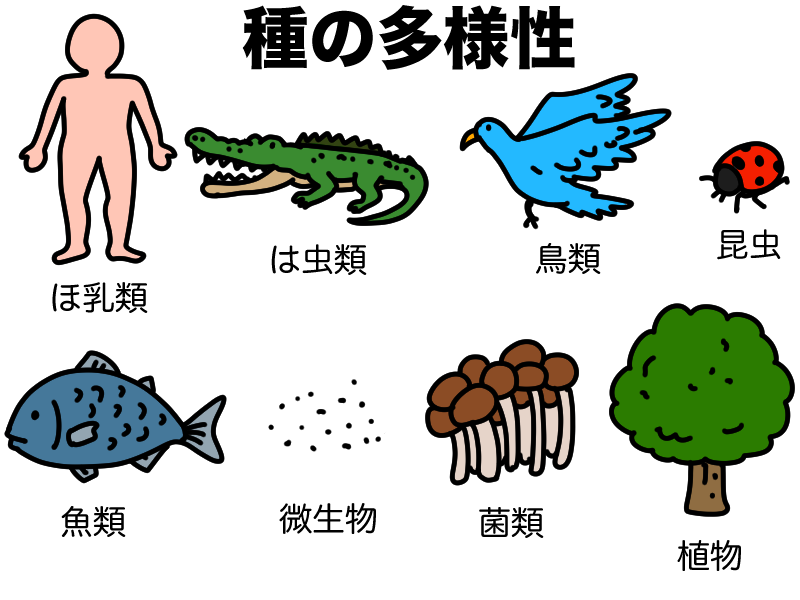

種の多様性

2つ目は、種の多様性や。

動物や植物、菌類など多様な生きものが存在することをいう。

これはわかりやすいね。

いろんな生き物がいるってことだよね。

なんでいろんな生き物がいるのが大事かわかるか?

えっ??あせあせ…

あややや…。

遺伝子の多様性

3つ目は、遺伝子の多様性(遺伝的多様性)や。

同じ種でも違う遺伝子を持つことにより、形態などに多様な個性が生まれることをいう。

ほーう?

どういうこと?

例えばナミテントウは、同じ種でも様々な柄が存在する。

へぇー!!

同じ種でもこんなに違うの〜!?

せや。

この遺伝子の多様性は何で重要かわかるかー?

わかんなーい。

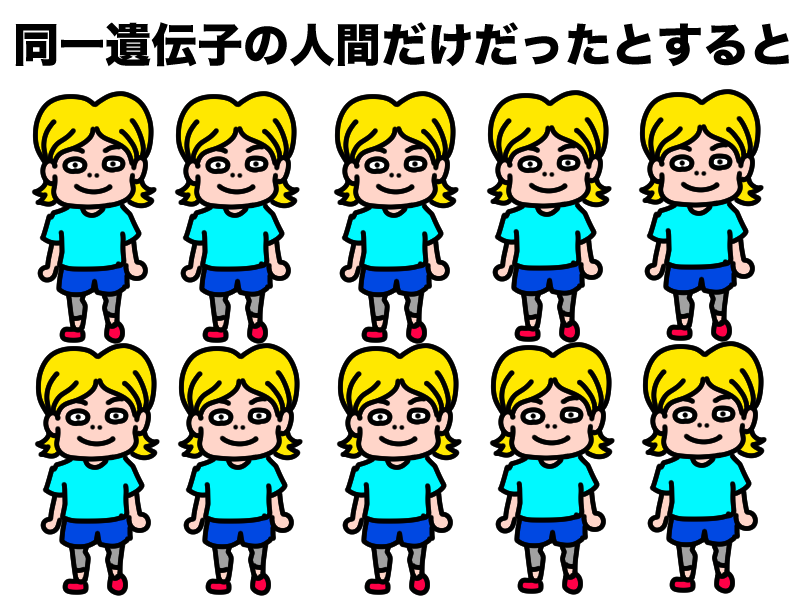

例えば全くおんなじ人間ばっかいたとする。

その人間がある病気に弱かったとすると、その病気が流行っただけで絶滅してしまう。

でもいろんな種類の人間がおると……

これが遺伝子の多様性の重要性の一例や。

なーるほどー。

生物多様性の減少の原因とは?

生物多様性が減少している原因って何なんだろう

あわわわ

その中で原因を3つ挙げるとしたら

- 人間活動による開発

- 外来種の侵略

- 地球温暖化

や。

生物多様性減少原因①人間活動による開発

生物多様性減少原因の1つ目は、人間活動による開発や。

ほう。

人間は開発によって自然の生態系を改変させ、生物を苦しめとる。

日本における人為的改変を受けていない植生は、国土の20%にも満たないと言われとる。

ホットスポット

特に多様な生物がいる地域を生物多様性のホットスポットっていう。

ほう。ホットスポット…?

このホットスポットは熱帯地域に多いんやけど、熱帯地域は発展途上国が多く、人口が急速に増加しとる地域でもある。それゆえ人工開発によるダメージも深刻なんや。

熱帯地域の中でも特に熱帯雨林に固有種がぎょうさんおる。

生存している生物の50%以上が熱帯林に生息しとるとも言われておる。

その森林が今急速に破壊されとる。

参考:国立環境研究所 熱帯林生態系の構造解析

熱帯雨林って、うっそうとしてて、いろんな生き物がいそうな雰囲気だけど半数以上の生き物がいるの!?

でもその森林が破壊されてるのかー……。

生物多様性減少原因②外来種

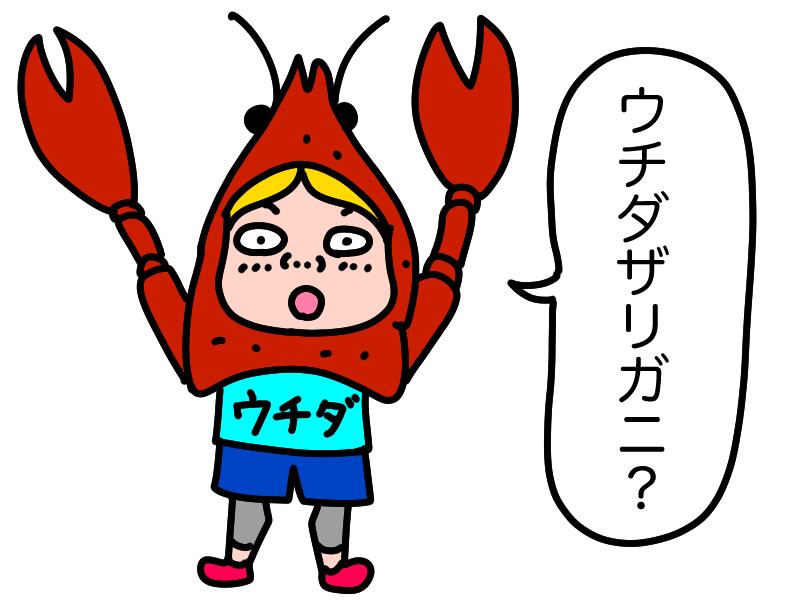

生物多様性の減少2つ目の原因は外来種の侵略や!!

外来種!!よく聞くやつだ。

本来ならいるはずのない種が人間が持ち込んだことによって在来固有種を絶滅に追いやっとる。

そのように特に生態系に大きくダメージを与える種を侵略的外来種という。

ううう〜……

人間めー。

例えば在来種のニホンザリガニは、人間が外国から食用として持ち込んだ外来種のアメリカザリガニやウチダザリガニの侵略で、絶滅の危機や。

エッ!!

生物多様性減少原因③地球温暖化

生物多様性減少の原因3つ目は、地球温暖化や。

地球温暖化かー。

生物多様性に関する世界の取り組み

生物多様性保全の国際的な取り組み、代表的な4つを取り上げるわ。

はーい。

- ラムサール条約

- ワシントン条約

- 生物多様性条約(地球サミット)

- 愛知目標(COP10)

や。

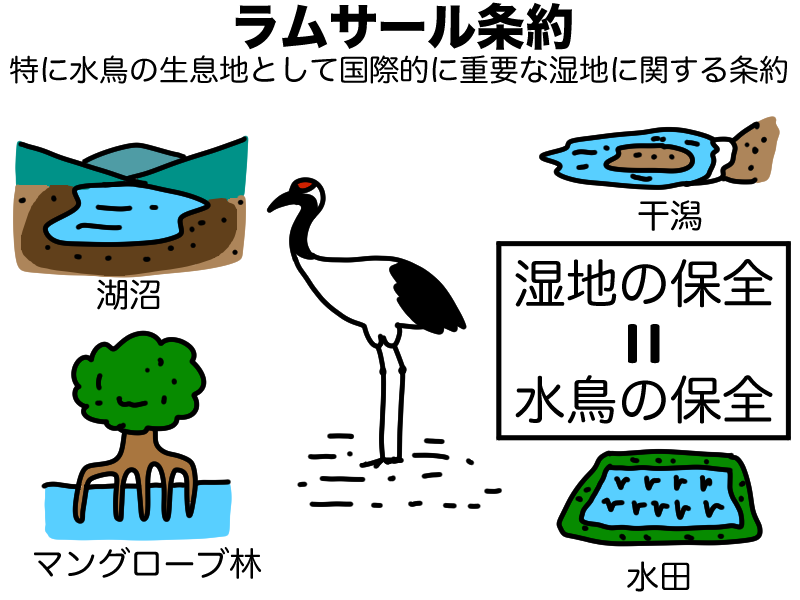

ラムサール条約

生物多様性保全の国際的な取り組み1つ目は、ラムサール条約や。

うんうん。

ラムサール条約は、1971年にイランのラムサールっちゅう都市で開かれた国際会議で採択された湿地に関する条約のことで正式名称は「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」という。

参考:環境省 ラムサール条約とは

ほ……ほう?

要は湿地を保全して水鳥(渡り鳥)を守ろうってことや。

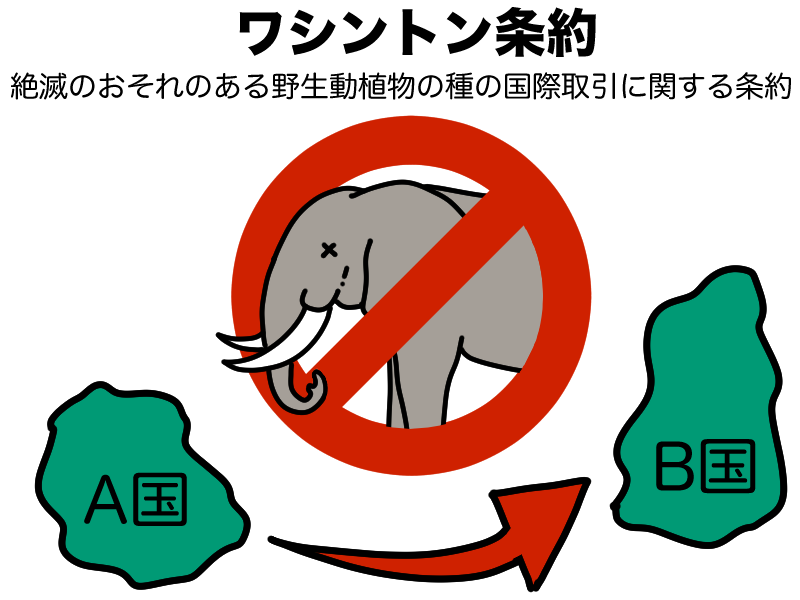

ワシントン条約

生物多様性保全の国際的な取り組み2つ目は、ワシントン条約や。

ワシントン……。

ワシントン条約とは、1973年にアメリカ合衆国、ワシントンD.C.で採択された条約で正式には「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」という。

参考:環境省 ワシントン条約とは

ほ…ほう?

要は絶滅しそうな動植物の取引は規制しようって話や。

例えば象牙の乱獲で絶滅しそうやったアフリカゾウなんかや。

ラムサール条約とワシントン条約に関してはこっち↓の記事で詳しく解説しとるから見てみー。

生物多様性条約(生物の多様性に関する条約)

生物多様性保全の国際的な取り組み3つ目は、生物多様性条約や。

1992年、リオデジャネイロにおいて開催された国連環境開発会議(地球サミット)で採択された。

ほう。

生物多様性条約の目的は

- 生物多様性の保全

- 生物多様性の構成要素の持続可能な利用

- 遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分

や。

この条約で国際的な大枠の生物多様性保全の方針が決まっていった。

愛知目標

生物多様性保全の国際的な取り組み4つ目は、愛知目標や。

うん。

2010年、生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)で生物多様性の損失を止めるために2011年〜2020年の世界目標として20個の個別目標が決まった。

これを愛知目標という。

参考:環境省 愛知目標(20の個別目標)

時系列まとめ

- 1971年ラムサール条約

特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約

- 1972年ワシントン条約

絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約

- 1992年生物多様性条約(地球サミット)

生物多様性保護に向けた大枠の制定

- 2010年愛知目標(COP10)

2020年に向け、生物多様性に関する明確でわかりやすい世界目標を策定

SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」、目標15「陸の豊かさも守ろう」

SDGs目標14では、「海の豊かさを守ろう」、SDGs目標15「陸の豊かさも守ろう」と掲げておる。

生物多様性の問題は個人がすぐ解決できるような問題じゃないけど、自分には何ができるか考えてみるとええ。

はーい。

わかりましたー。

★レベルアップ(広告)

この調子でもっと勉強してレベルアップして……

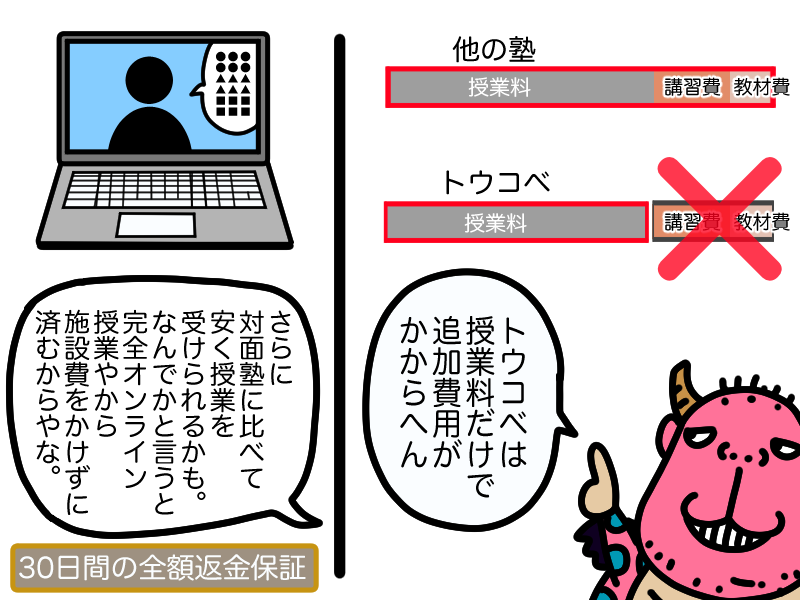

講師が東大生のオンライン個別指導塾や!!

ええ〜!!先生が東大生ー!?

じゃあ東大生に直接教えてもらえるの?

せや。

東大生がマンツーマンで学習のサポートをしてくれる。

オンラインやからどこでも受講できる!!

でも、お高いんでしょう?

フフッ。

そうでもないねん。

30日間の全額返金保証もあるから、合わんかったら辞めればええし、まずはお試しで始めてみるのもええかもな。

無料で勉強相談ができるから、まずは聞いてみるとええわ。

よしよし。宣伝も済んだし満足満足。

最後に今日のまとめや。

まとめ

- 日本で絶滅のおそれのある種の割合は、ほ乳類39%、は虫類57%、両生類74%にのぼる

- 生物多様性(biodiversity)という言葉は「生物の(biological)」と「多様性(diversity)」の2語を組み合わせた造語

- 生物多様性は、3つの多様性からなる

- 生態系の多様性

- 種の多様性

- 遺伝子の多様性

- 生態系とは、生物や生物を取り巻く環境のこと

- 人間のせいで1000~1万倍の速度で生物が絶滅している

- 生物多様性の減少の原因3つ

- 人間活動による開発

- 外来種の侵略

- 地球温暖化

- 日本における人為的改変を受けていない植生は、国土の20%にも満たない

- 多様な生物がいる地域を生物多様性のホットスポットという

- 生態系に大きくダメージを与える種を侵略的外来種という

- 地球の気温が1.5〜2.5℃上昇すると、動植物の20~30%の絶滅リスクが上昇する

- 1971年ラムサール条約

- 1972年ワシントン条約

- 1992年生物多様性条約

- 2010年愛知目標

- SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」

- SDGs目標15「陸の豊かさも守ろう」