溶け出す銅像

銅像前で待ち合わせーっと。

ちゃうな。

そりゃあ、酸性雨の影響や。

リュウジー!!

酸性雨?

せや。

しゃあない、今日はワイが酸性雨についてわかりやすく解説したるわ。

わーい。

酸性雨とは何か

酸性雨とは、酸性の雨のことや。

以上。終わり。

え!?それだけ!?

もっと教えてよー。

しょうがあらへんなー。

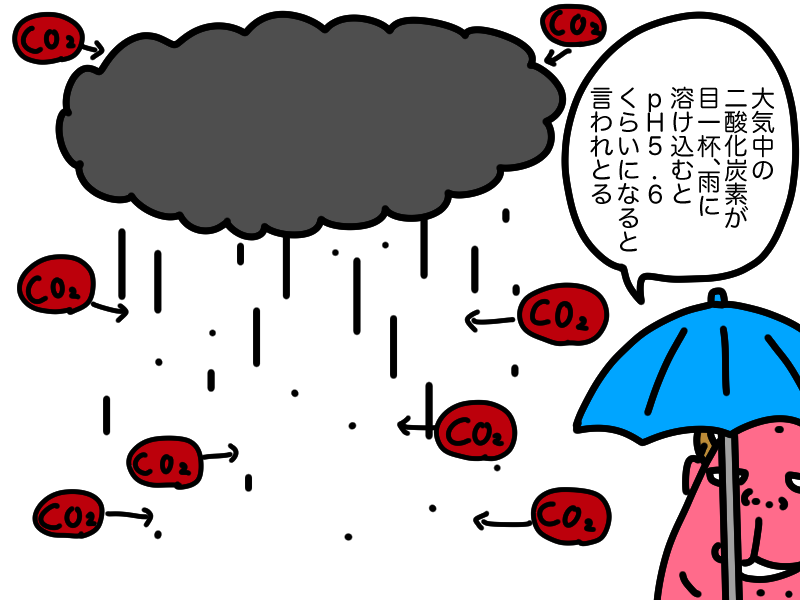

一般的に、

酸性雨とは、pHが5.6以下のことをいう。

pH…?

ああ、なんか理科の授業で習った気がする…。

pHとは、水素イオン濃度のことで中性が7。それより値が小さいと酸性。逆に大きいとアルカリ性や。

へぇー。蒸留水って確か普通の水だよね。

じゃあなんで酸性雨の基準値は「5.6」なの?

「7」じゃダメなの?

おお?

お前さんにしては、エエ質問や。

そもそも自然界の雨も酸性気味の雨なんや。

っちゅうのも大気中の二酸化炭素の影響で最大でpH5.6くらいになると言われとる。

せやから、それ以上の値は人為的とみなしpH5.6が酸性雨の基準になってるんや。

自然界の雨はCO2が最大限溶け込むとpH5.6くらいになると想定されるが、この値も火山やアルカリ性土壌などの影響により変異する。

参考:気象庁 酸性雨に関する基礎知識

ほへー、そうなんだー。

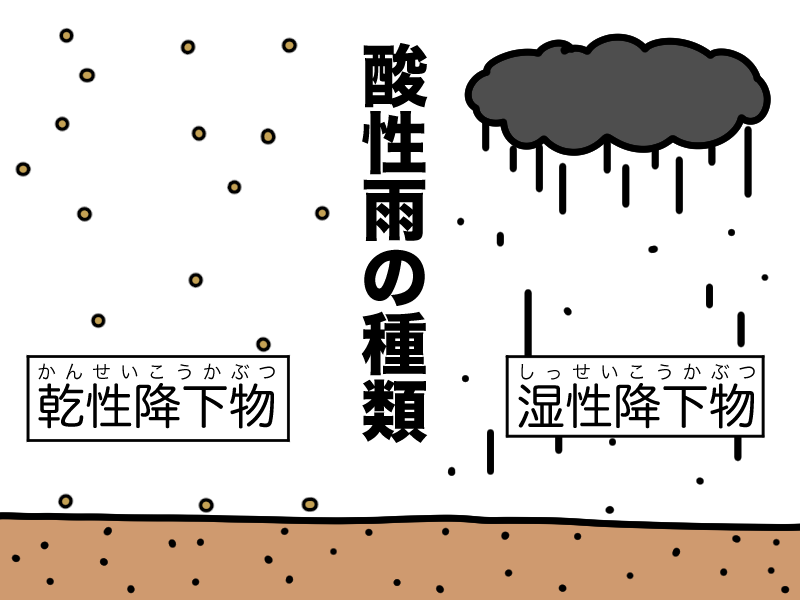

ちなみに酸性雨は、雨などに溶け込んで地表に降ってくる「湿性降下物」と乾いた粒子などの形で降ってくる「乾性降下物」に分けられるんや。

酸性雨の原因は何か

酸性雨の定義はわかったけど、普通の雨が酸性雨になってしまう原因は何なの?

せやな。そこ解説したるわ。

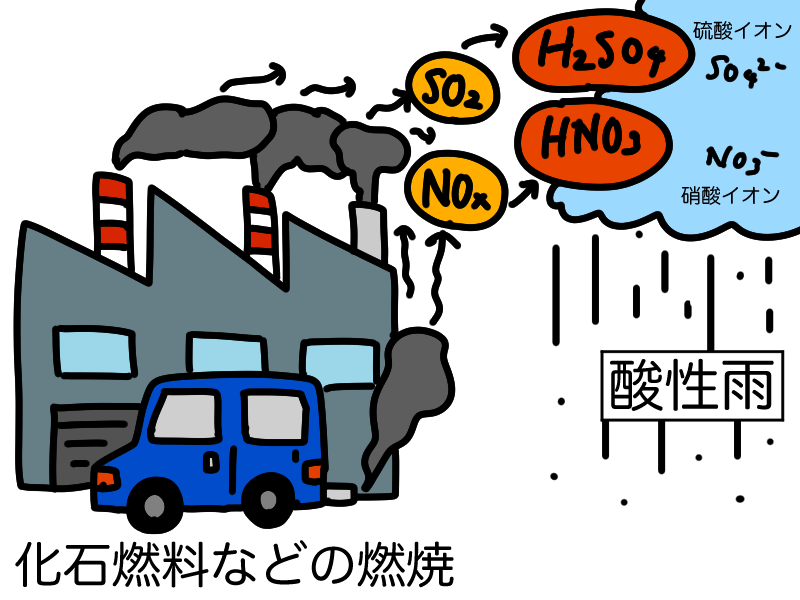

酸性雨になる原因は、大きく二つあって

自然起因か人為起因かや。

どちらも大気汚染が関係しとるんやけど……

ほうほう。

自然起因は、火山活動によるものが主や。

まあこれは、どうしようもないわな。

で問題は人為起因や。

化石燃料燃焼などの人間活動によって、大気中に硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)が排出されることによって引き起こされる。

ほう…

その硫黄酸化物(特に二酸化硫黄SO2)と窒素酸化物が大気中で硫酸(H2SO4)、硝酸(HNO3)に変化し雨に溶け込むことによって雨が酸性化する。

酸性雨の影響、被害

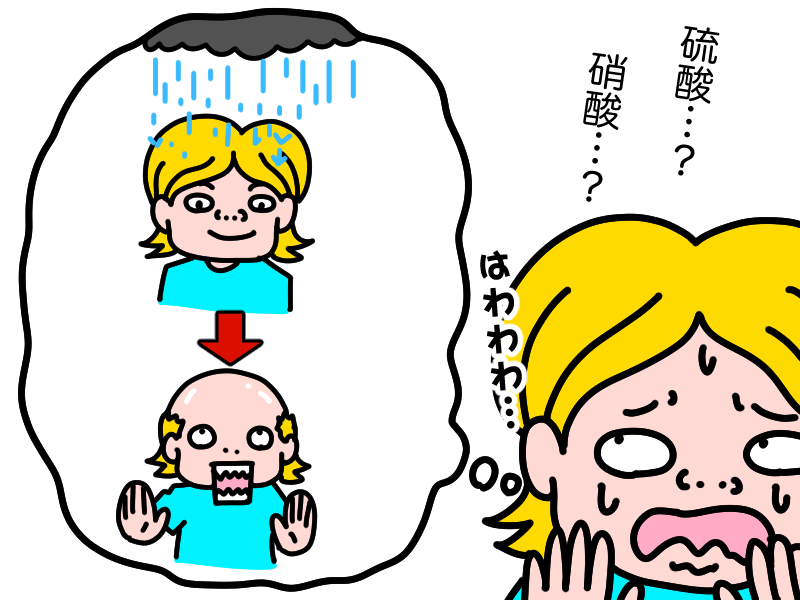

うひゃー!!

硫酸や硝酸と聞くとなんかこわいなぁー。

まあ今の日本の酸性雨を浴びたからって、すぐ人体に影響があるわけちゃうけど、

長期的には、どうかわからんわな。

直接的な人体への影響よりも問題になってるのは

- 建造物への被害

- 森林の立ち枯れ

- 土壌・湖沼の生態系への影響

などが挙げられるな。

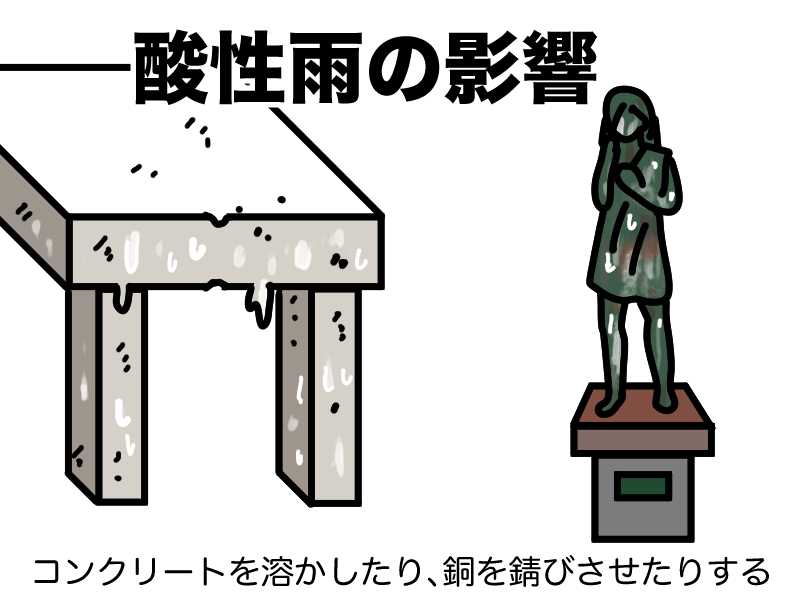

建造物への被害

まず酸性雨の影響として、建造物への被害が挙げられる。

酸性の雨によって、コンクリートや銅などが溶け出してしまうんや。

あっ!!

一番最初の銅像が泣いているように見えたのも、このせいか!!

歴史的に価値のある文化財への被害も報告されている。

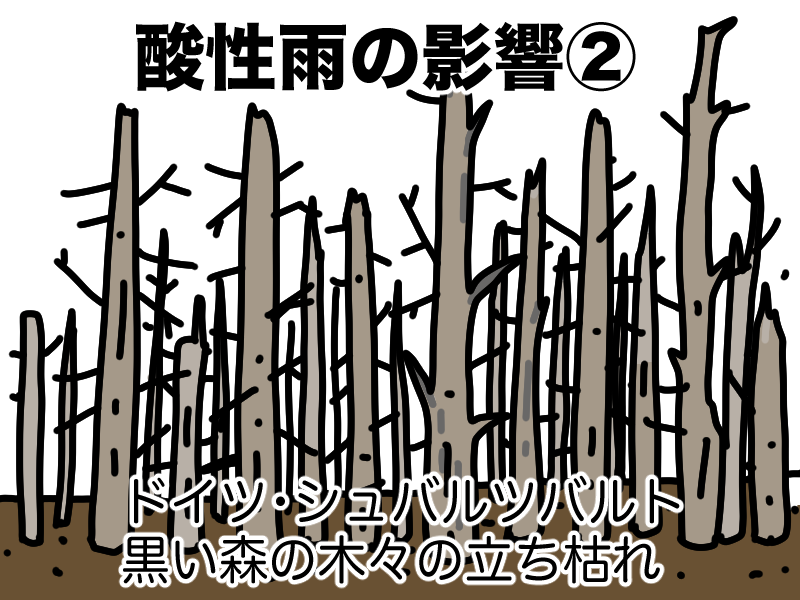

森林の立ち枯れ

2つ目の酸性雨の影響は、森林の木々を枯らしてしまうことや。

ドイツの黒い森と呼ばれるシュバルツバルトでは、立ち枯れしてしまった木々の光景が酸性雨の被害の例としてよく挙げられる。

森林の木々の立ち枯れは、直接的な酸性雨の影響というより、酸性雨の要因でもある大気汚染物質による光化学オキシダントの影響が大きいと言われている。

参考:国立環境研究所 酸性雨によって植物は枯れる?

丸坊主になっちゃって、かわいそうだなぁー。

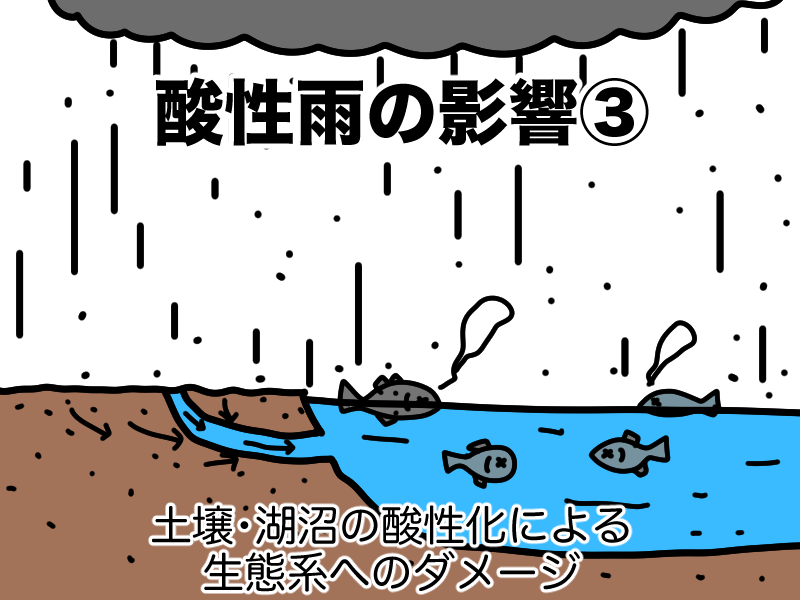

土壌・湖沼の酸性化

3つ目の酸性雨の影響は、土壌や湖沼の生態系へのダメージや。

ほほう?

酸性の雨が降ることによって、土壌や湖沼が酸性化してしまい、深刻なダメージを与える。

北欧では湖の魚が死滅してしまったという報告もある。

酸性雨に関する対策は?

酸性雨の厄介なところは、影響範囲が広いってことやな。

ん?どういうこと?

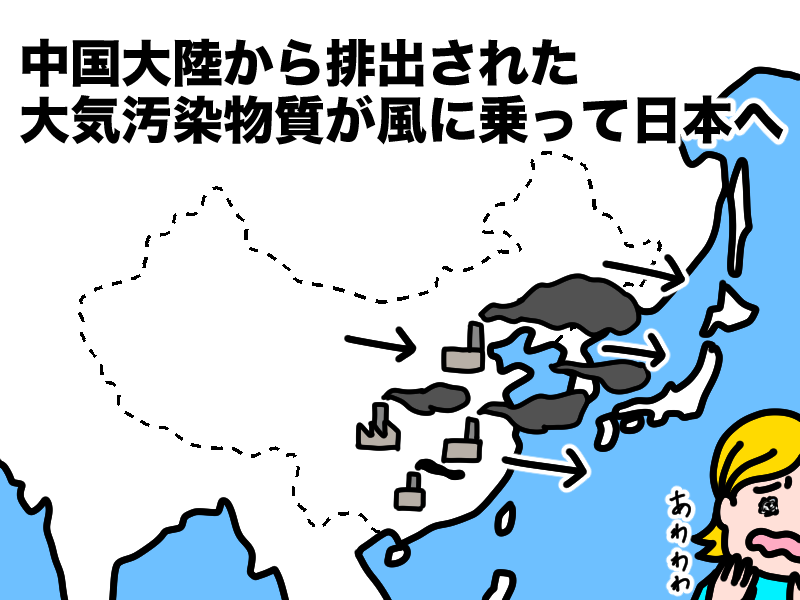

大気汚染によってもたらされる酸性雨は、国境を越えて被害がでとる。

おお!?

国境を越えて?

例えば2020年、日本の平均pHは4.96で酸性雨であると言えるがその要因の一つに中国からの影響がある言われとる。

参考:環境省 令和4年度版 環境・循環型社会・生物多様性白書

ええ〜!!

何千kmも離れてるのにー!?

せやから、国家規模で対策に取り組む必要があるんや。

この分野の対策ではヨーロッパが先駆的に進んどる。

- 1983年発行、長距離越境大気汚染条約(ウィーン条約)

- 1987年発行、ヘルシンキ議定書

- 1991年発行、ソフィア議定書

などがあるな。

ほへー。

いっぱい単語が出てきたー。

そんな中1998年に日本が提唱して

東アジア酸性雨モニタリングネットワーク(EANET)

が設立された。

これからは日本がリーダーになって率先して、これらの問題に取り組んでいかなあかんな。

参考:外務省 東アジア酸性雨モニタリングネットワーク

今日の解説はここまでや。

しっかり復習するように。

★レベルアップ(広告)

この調子でもっと勉強してレベルアップして……

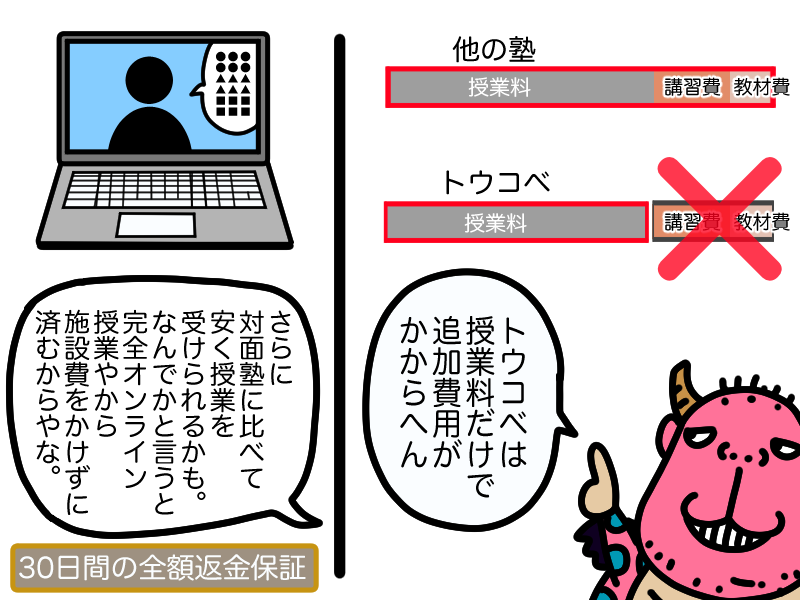

講師が東大生のオンライン個別指導塾や!!

ええ〜!!先生が東大生ー!?

じゃあ東大生に直接教えてもらえるの?

せや。

東大生がマンツーマンで学習のサポートをしてくれる。

オンラインやからどこでも受講できる!!

でも、お高いんでしょう?

フフッ。

そうでもないねん。

30日間の全額返金保証もあるから、合わんかったら辞めればええし、まずはお試しで始めてみるのもええかもな。

無料で勉強相談ができるから、まずは聞いてみるとええわ。

よしよし。宣伝も済んだし満足満足。

最後に今日のまとめや。

まとめ

- 酸性雨とは一般的にpH5.6以下のことをいう

- 酸性雨は、湿性降下物を乾性降下物の総称

- 酸性雨の原因は、火山活動の自然起因と人為起因がある。

- 人為起因は、化石燃料燃焼などによって生じた硫酸化合物や窒素化合物が大気中で硫酸や硝酸に変わることで起こる

- 酸性雨の影響は大きく分けて3つ

- コンクリートを溶かしたり、銅を錆びさせたりする

- 木々を枯れさせる

- 土壌、湖沼の生態系破壊

- 酸性雨の影響は広範囲に及ぶため、国家間での対策取り組みが必要

- 日本が東アジア酸性雨モニタリングネットワーク(EANET)の設立を提唱した