バナナ大好き

はぁー……まあええけど。

バナナは、ほとんどが輸入品や。

食料自給率って知ってっかー?

食料自給率??

まあ知らんか…。

しょうがない、今日は日本の食料自給率問題についてお前さんにでもわかるよう、わかりやすく解説したるわ。

は、はい。

食料自給率とは何か

食料自給率とは、国内で食べられる食料のうちの国産の占める割合のことや。

ほうほう。

日本で使われる食料自給率には、品目別自給率と総合食料自給率があり、総合食料自給率はさらにカロリーベースと生産額ベースに分けられる。

品目別自給率

品目別自給率は、重量で計算する。それぞれ個別の品目の自給率を出すときに使われる。

品目別自給率=国内生産量÷国内消費仕向量

国内消費仕向量=国内生産量+輸入量-輸出量±在庫の増減量

参考:農林水産省 食料自給率とは

おわわわ…

漢字ばっかだ…。

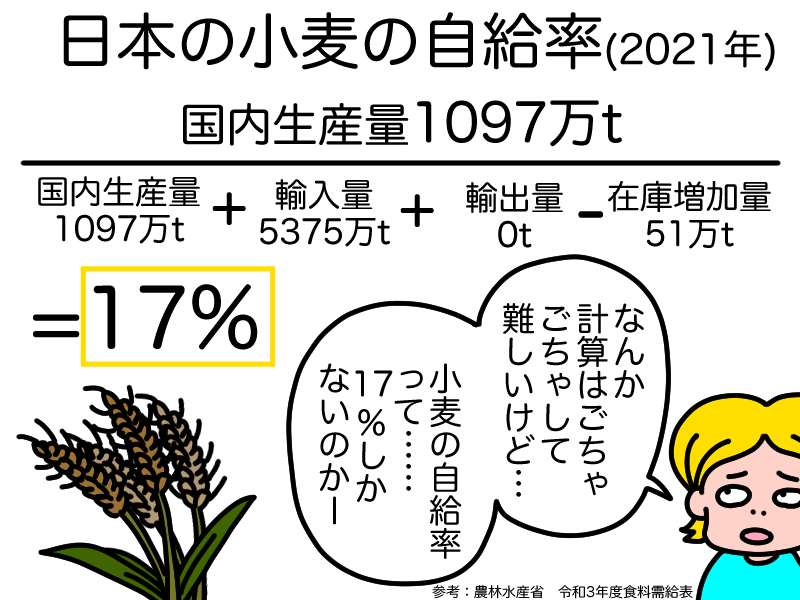

例えば小麦の自給率(2021年)は、

国内生産量1097万t÷(国内生産量1097万t+輸入量5375万t+輸出量0t-在庫増加量51万t)

≒0.17

よって小麦の自給率は17%や。

参考:農林水産省 食料需給表

まあ食料の重量で計算する方法があるよって覚えとけばええ。

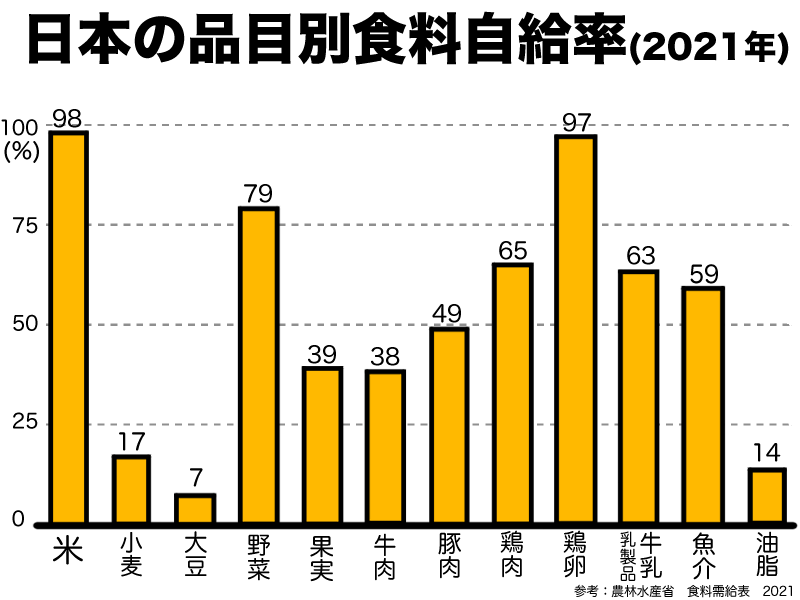

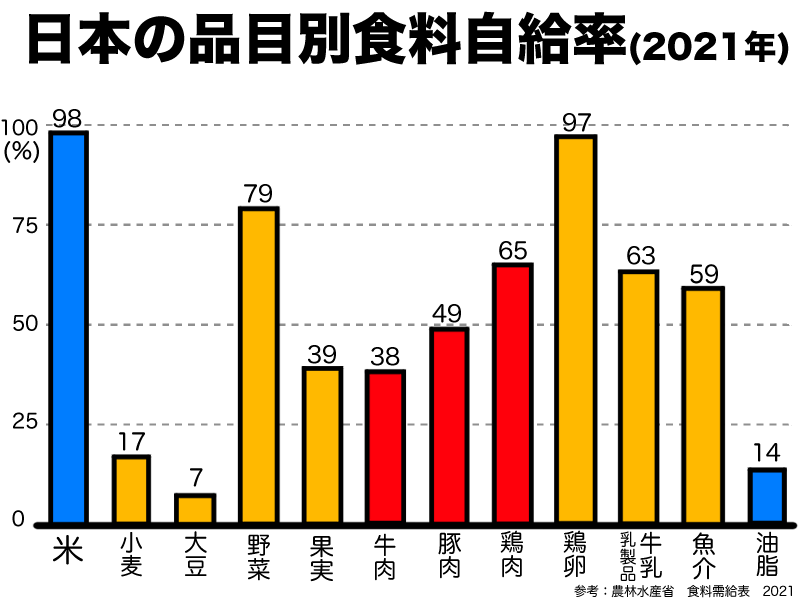

他の日本の品目別食料自給率(2021年)は、米や鶏卵はほぼ100%で肉類は輸入飼料で育ったのも含めると50%前後や。

参考:農林水産省 食料需給表

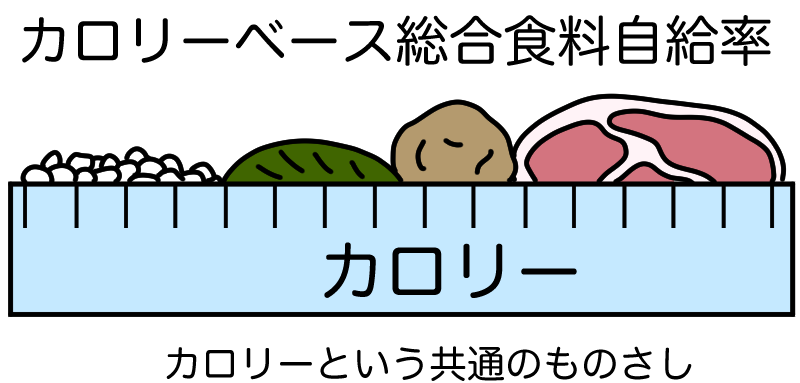

カロリーベース総合食料自給率

総合食料自給率は、多種で合計するときに「ものさし」を揃える計算方法や。

んん??

どういうこと?

たとえば重量だと同じ小麦でも原料の小麦なのか、小麦粉なのか、パンなのかで重量が変わってくる。それだと食料全体で調べるときに統一性がなくなる。

そこで「カロリー」という共通のものさしで合わせるわけや。

まあ自給率全体で見るときには、重量ベースの品目別自給率より、総合食料自給率の方が便利やってことや。

カロリーベース総合食料自給率は

[1人1日当たり国産供給熱量÷1人1日当たり供給熱量]

で求められる。

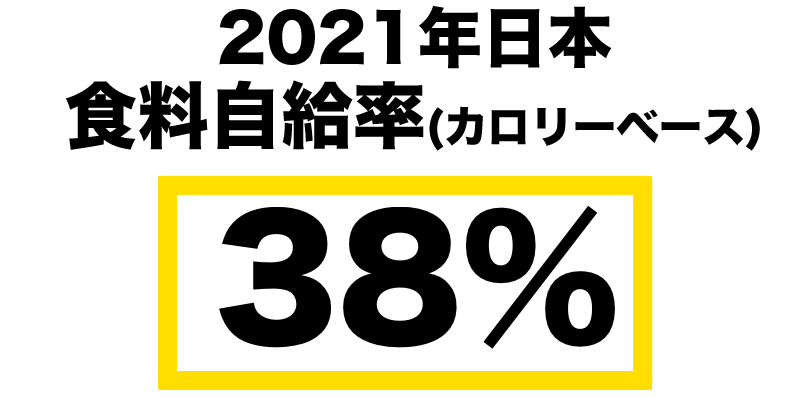

2021年の日本のカロリーベース総合食料自給率は

860kcal÷2,265kcal≒0.38で38%やった。

参考:e-Stat 令和3年度食料需給表

38%かー…。

半分もないんだねー…。

日本ではこのカロリーベースの食料自給率が一般的な「食料自給率」として、よう使われとる。

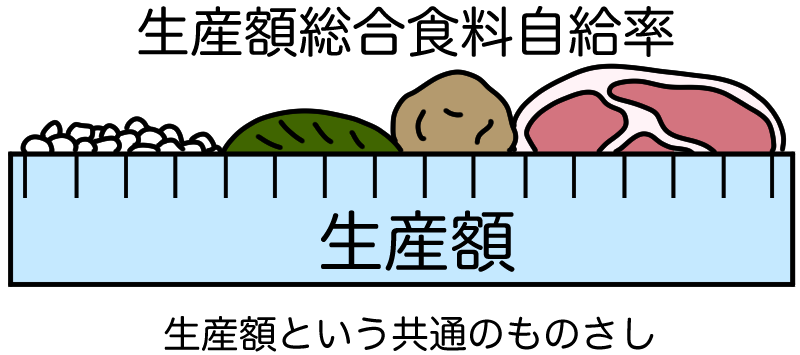

生産額ベース総合食料自給率

生産額ベース総合食料自給率ってゆうのもある。

さっきはカロリーが共通のものさしやったけど、これは「生産額」が共通のものさしになる。

生産額ベース総合食料自給率は、

[食料の国内生産額÷食料の国内消費仕向額]で求められる。

2021年の生産額ベース総合食料自給率は、9.9兆円÷15.7兆円≒0.63で

63%やった。

参考:農林水産省 食料自給率とは

63%!?

同じ食料自給率でも計算方法で全然変わってくるんだね!?

せやな。計算のマジックや。

自給率63%という数字も決して高くはないけど、危機感を煽るときはカロリーベースの自給率の38%という数字がよく使われる。

カロリーベースの食料自給率で危機感を煽ってる!?

で、よく言われてんのが日本がカロリーベースの食料自給率を標準的に使ってんのは自給率を低く見せるためで「そりゃ大変だ」ってことで国家のお金を配分しやすくするためという陰謀論も囁かれとる。

えええ…???

議員が選挙で勝つためには、地方の農業従事者の票が大事やから食料自給率の低さを利用しとるっていう説なんやけど、真意は不明やから参考程度に…。

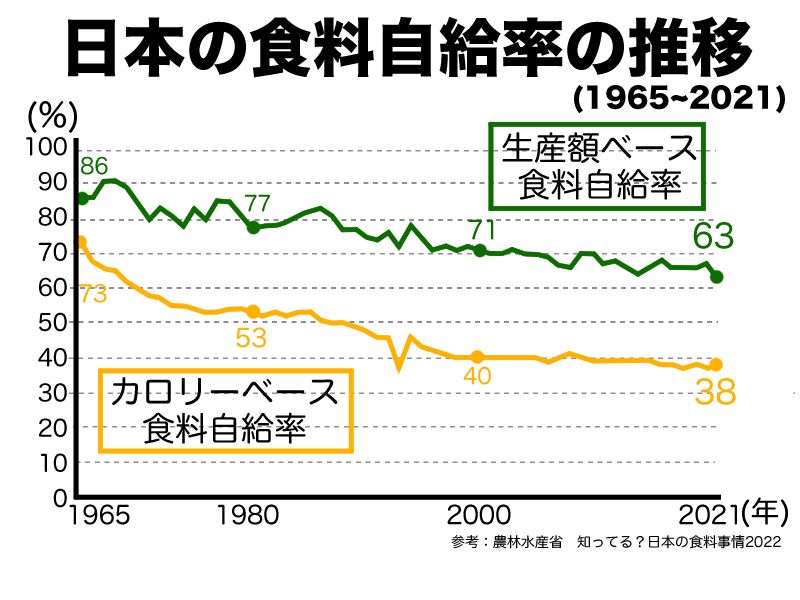

日本の食料自給率の変遷

日本の食料自給率は年々減少傾向や。

戦前はほぼ100%近かった食料自給率も最近はカロリーベースで40%前後で推移しとる。

ううう〜年々減ってきてるよ〜。

ヤバイよ〜ヤバイよ〜。すぐ増やさないと〜!!

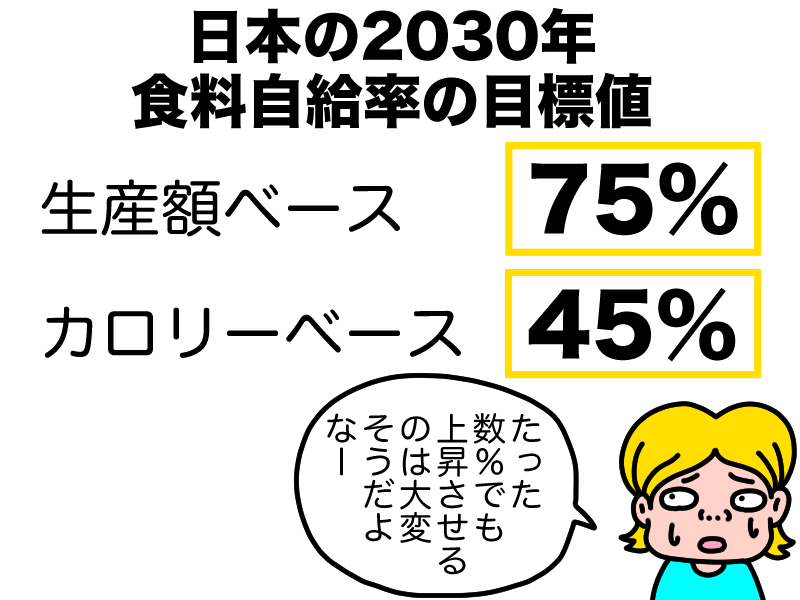

せやな。農林水産省も2030年の目標値として生産額ベースで75%、カロリーベースで45%を掲げとる。

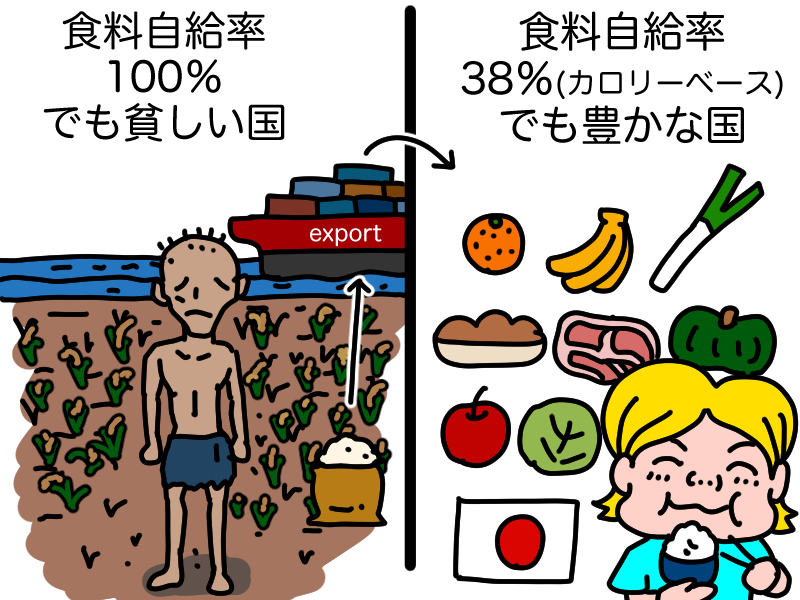

勘違いしたらあかんのは、食料自給率が高ければ、豊かってわけでもない点や。

日本で戦後、食料自給率が100%近かっても飢餓で苦しんでる人がいっぱいいた一方、今カロリーベースで38%しかないけど、食料は溢れかえっとるもんな。

た、確かに。

じゃあ食料自給率低くてもいいのか…?

今は輸入に頼っとるから、やってけとる。

けどなんかあったとき、輸出国の都合で停止される恐れもあるから、やっぱり自国の食料自給率は大事なんや。

そうだよねー…。

なぜ日本の食料自給率は低下してきているのか

なんで日本の食料自給率が低下してきとるかわかるかー?

え…えーっと…

お米を食べなくなって、パンをよく食べるようになったから?

うーん、まあ半分正解で半分ハズレや。

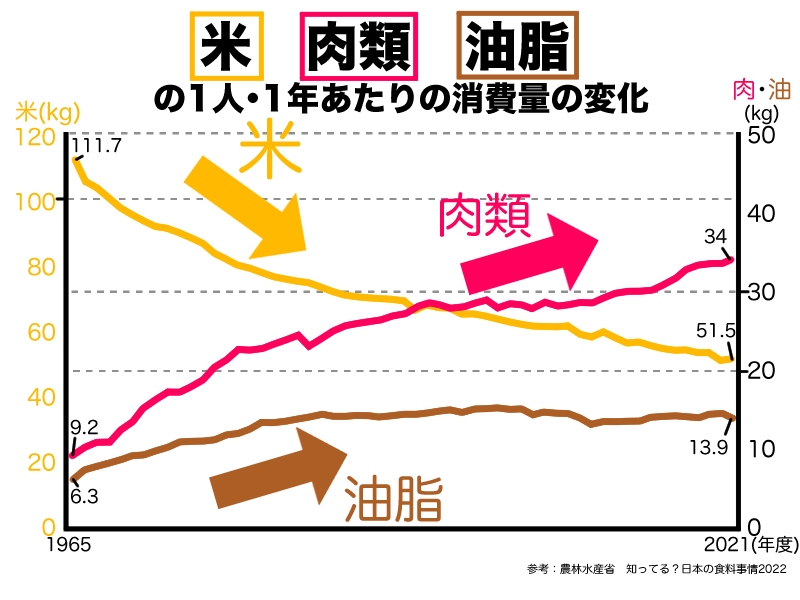

コメを食べなくなってきたのはその通りで、でもパン…つまり小麦の消費量は昔とそんな変わってへん。それより肉類や油をよう摂取するようになったことが要因の一つや。

おおー。確かに…。

食料自給率の高かった米の消費量が減り、食料自給率の低い肉類、油脂類の消費量が増えたため、日本全体の食料自給率は相対的に下がってきたっちゅうわけや。

ほうほ……

あれ?

でもさっき見た品目別食料自給率じゃあ、確かに米の自給率は高く油脂の自給率は低かったけど肉類はそこまでべらぼーに低くなかったような……

おおお!?

お前さんにしては珍しく、目ざとく見つけたな。

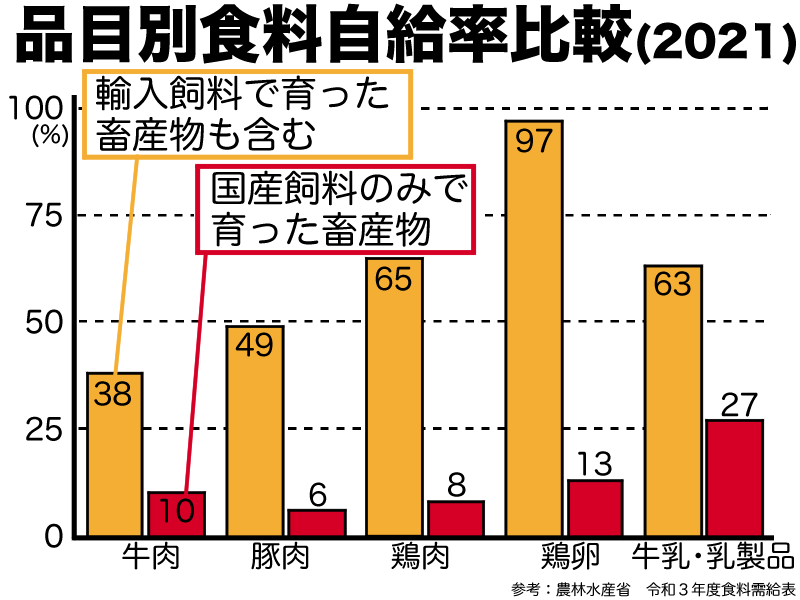

それには食料国産率というのが絡んでくる。

食料国産率?

食料国産率

ちょいややこしい話になるんやけど、一般的な総合食料自給率では、輸入飼料で育った肉類は日本の自給率にはカウントせーへんのや。国産の飼料で育つ家畜のみ自給率に入れる。

一方で日本で輸入飼料で育った肉類も国産としてカウントするのが食料国産率や。さっきのグラフではそっちやった。

なーる。

国産飼料で育つ家畜はそんなおらんから、カウントするかせーへんかでだいぶ変わってくるんや。

うおおお!?

国産飼料のみだとすごく減ってる!!

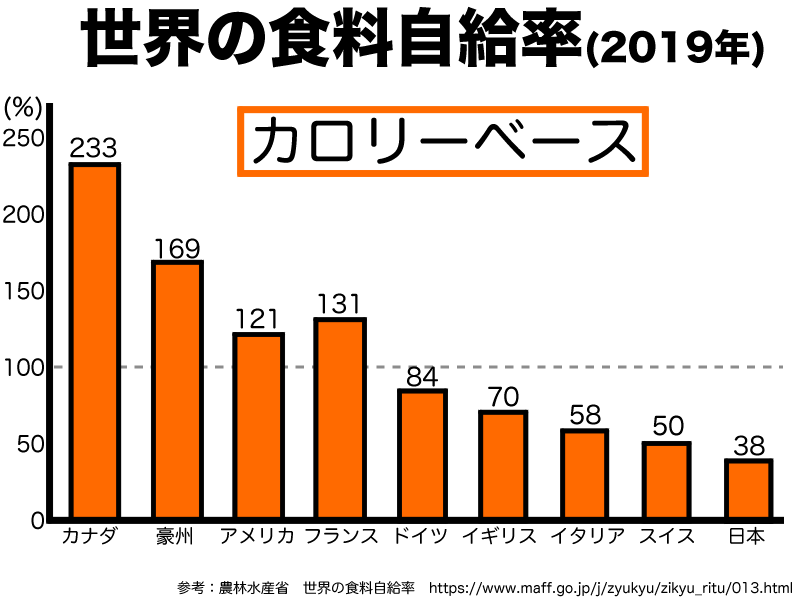

世界の食料自給率

日本と世界主要国の食料自給率を比較してみよう。

ううう〜。

やっぱり日本が一番低いんだね…。

ヤバイよーヤバイよー。食料自給率上げないとー。

まあせやな。やはり日本の食料自給率は低い。

ただ、注意せなアカンのは、これは「カロリーベース」の食料自給率っていう点や。

エ?うん。そうだね…。

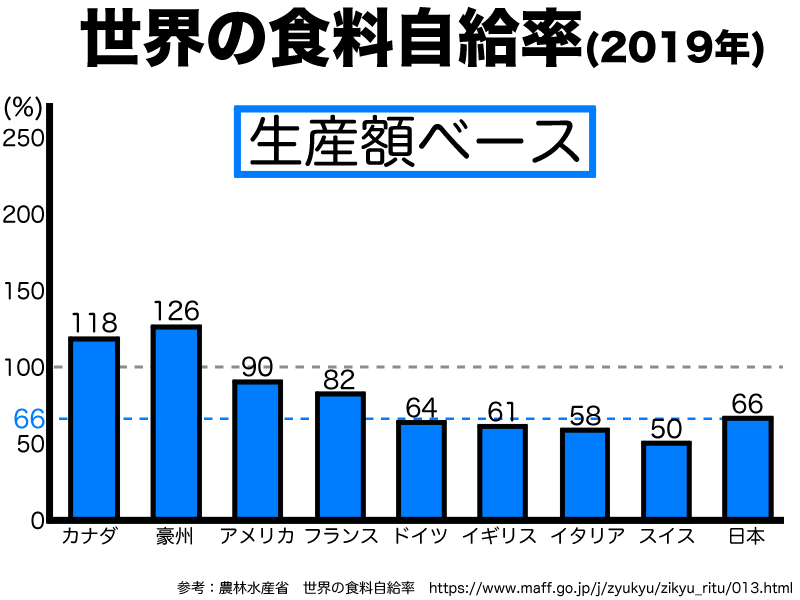

これを「生産額ベース」の食料自給率で見てみると、ちょい事情が変わってくる。

おおお!?

日本66%で低いのは低いけど、ヨーロッパの国に勝ってる!?

せやねん。これはつまり日本は生産額の高い作物の自給率は高いってことやねん。

例えば野菜とかやな。

へえー。そうなんだねー。

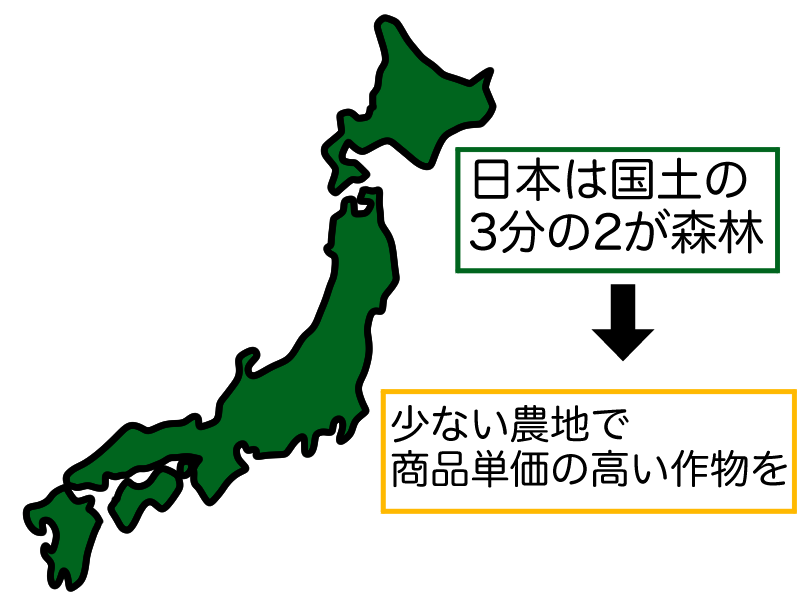

日本は、国土の3分の2が森林で農地にできるような平地が少ない。

せやから、少ない農地でも商品単価の高い作物を作る傾向にあるんや。

SDGs目標2「飢餓をゼロに」目標10「人や国の不平等をなくそう」

SDGs目標2では「飢餓をゼロに」と掲げておる。

日本は食料自給率が低くても豊かな国や。

一方で食料自給率が100%を超えてても飢餓に苦しむ国はある。

え?どういうこと?

食料自給率が100%あるのに?

自分たちは食べられずに輸出用の商品作物を優先して作っている国は、作物が国内に回らず、経済力のある国に搾取されてまう。

ひぇえ〜。

SDGs目標10では「人や国の不平等をなくそう」と掲げておる。

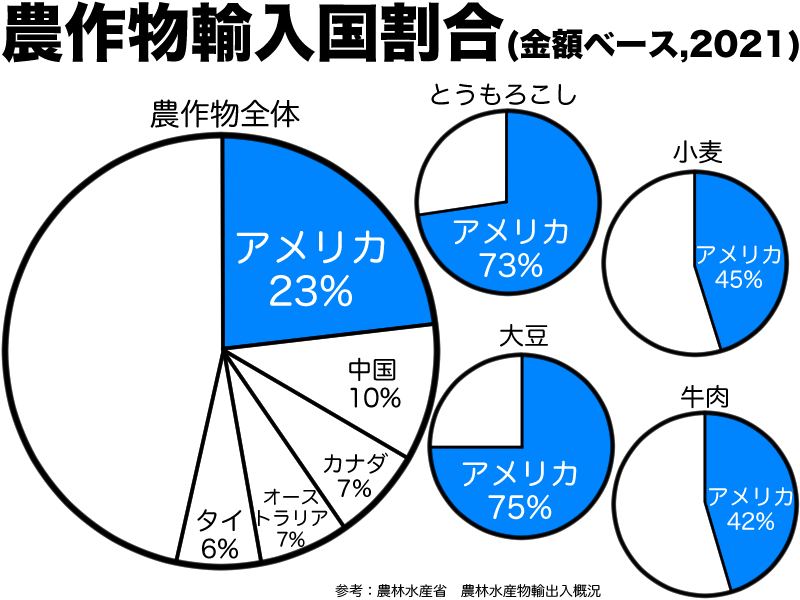

日本は自国の食料自給率が低いことで世界でもトップクラスの食料の輸入国や。

もしかしたら、日本人の豊かな生活の幸せには、貧しい国の犠牲の上で成り立っているかもしれないという現実を知っとかなあかんで。

ううう〜。

どうしたらいいんだ〜?

フェアトレードという考え方がある。

公平な貿易という意味で、ちゃんと貧しい輸出国の生産者にも利益を確保するという制度や。

フェアトレード制度認定の製品もあるから、積極的に買うようにしたらええわ。

今日の解説はここまでや。

しっかり復習するように。

はーい。

★レベルアップ(広告)

この調子でもっと勉強してレベルアップして……

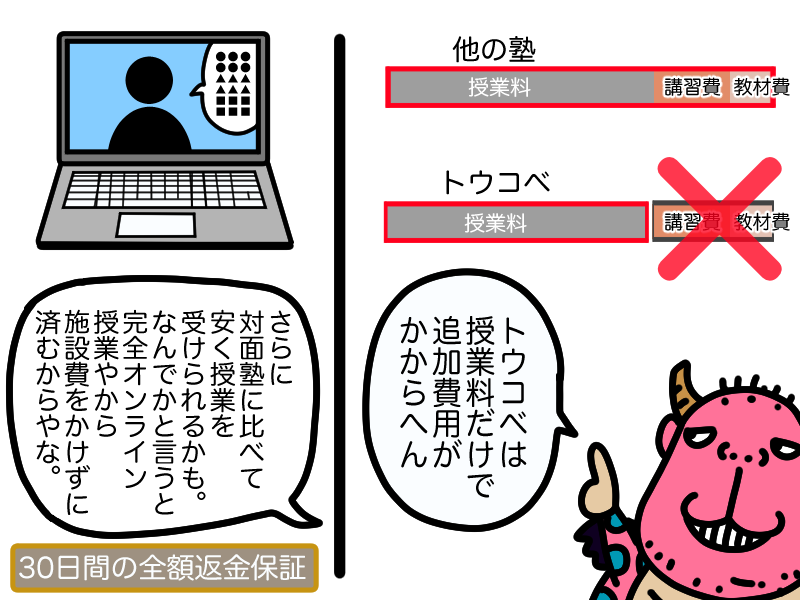

講師が東大生のオンライン個別指導塾や!!

ええ〜!!先生が東大生ー!?

じゃあ東大生に直接教えてもらえるの?

せや。

東大生がマンツーマンで学習のサポートをしてくれる。

オンラインやからどこでも受講できる!!

でも、お高いんでしょう?

フフッ。

そうでもないねん。

30日間の全額返金保証もあるから、合わんかったら辞めればええし、まずはお試しで始めてみるのもええかもな。

無料で勉強相談ができるから、まずは聞いてみるとええわ。

よしよし。宣伝も済んだし満足満足。

最後に今日のまとめや。

まとめ

- 食料自給率とは、国内で食べられる食料のうちの国産の占める割合のこと

- 品目別自給率は、重量で計算する

- 2021年の日本のカロリーベース総合食料自給率は、38%

- 2021年の生産額ベース総合食料自給率は、63%

- 日本の食料自給率は年々減少傾向

- 2030年の目標値として生産額ベースで75%、カロリーベースで45%

- 農産物全体で23%をアメリカから輸入

- 日本の食料自給率が低下して来ている要因の一つは、肉類や油脂類の摂取の増加

- 食料国産率は、輸入飼料で育った畜産物も国産としてカウントする

- 世界の食料自給率を比較すると日本はカロリーベースは低いけれど生産額ベースはヨーロッパと同レベル

- 日本農業は商品単価の高い作物を作る傾向

- SDGs目標2「飢餓をゼロに」

- SDGs目標10では「人や国の不平等をなくそう」

- 貧しい輸出国の生産者にも利益を確保するフェアトレード制度がある